はじめに

以前の記事「Codex CLI v0.22 → v0.27 アップデート解説」では、初期の進化を紹介しました。その後もCodex CLIは短期間でアップデートを重ね、現在はv0.39まで進化しています。

エンジニアにとってアップデートが多いのは色々な機能を使えるようになるので嬉しい反面、アップデートが多すぎてどんな機能が追加されたのかわからないと困っていませんか?

多くの改良が行われてきましたが、エンジニア目線で特に良いと感じたのは「resume機能」と「Codex IDE extension」 の2つです。本記事では、それらの体験を中心に紹介します。

resume機能の登場と価値

これまでの課題

Codex CLIは便利な反面、プロセスを終了すると過去のやり取りがすべて失われる課題がありました。頻繁にアップデートされるため手元のCodex CLIを更新したいのに、この手間があることで少しストレスを感じていたのも事実です。

同じ悩みを持つ人もいたはず!

私はこれを回避するために、作業状況をファイルに書き出し、再起動後に読み込ませるという手間のかかる方法を取っていました。

resume機能で解消できたこと

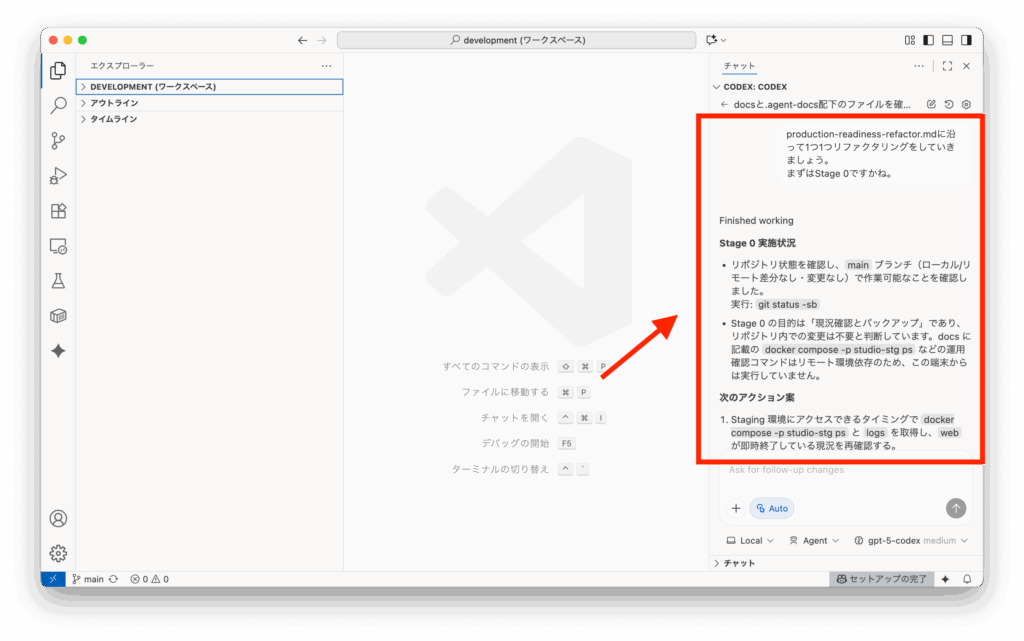

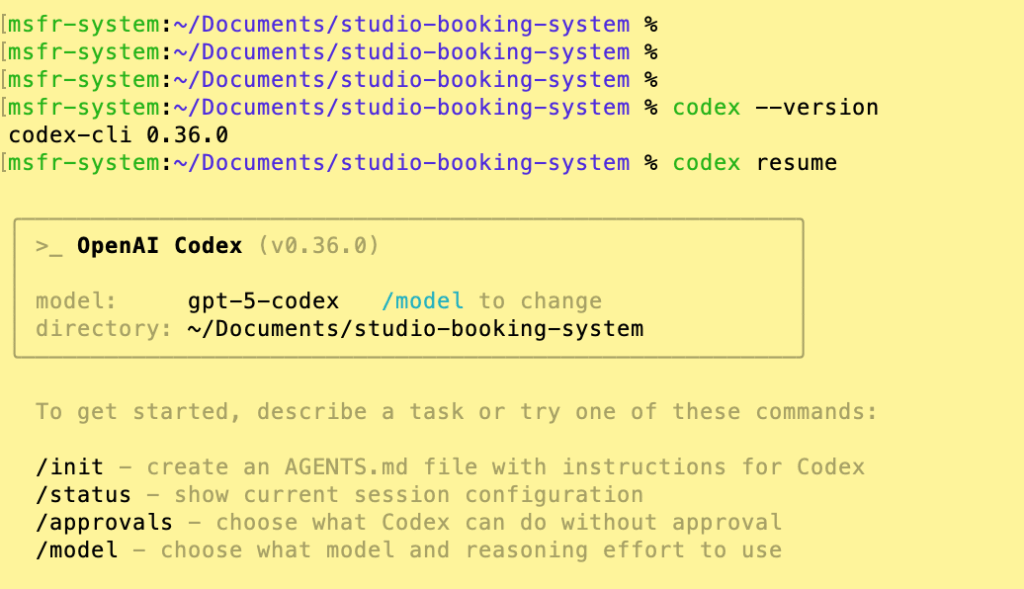

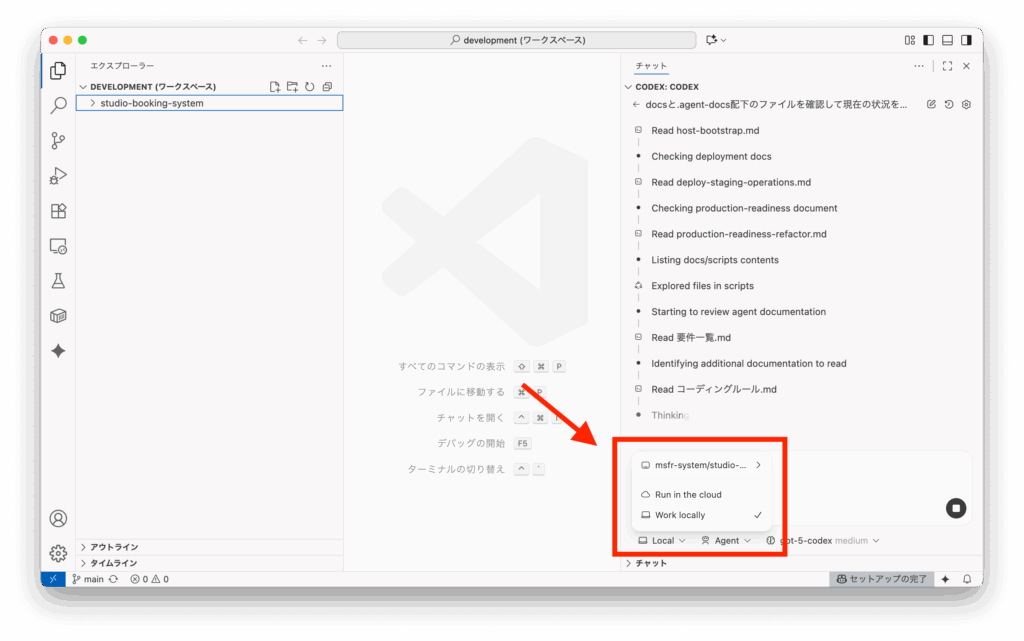

v0.36で登場したcodex resumeコマンドを使えば、過去の会話をそのまま引き継げます。ここでは実際にVS CodeとCodex CLIのキャプチャを貼り付けて説明します。キャプチャを見ると、CodexチャットとCLIを跨いでも履歴が完全に同期しているように見えました。これにより、「気軽にバージョンアップできる」 という安心感が生まれました。

エンジニア視点でのメリット

- 作業状況を書き出す手間が不要

- 作業中の文脈を保ちながらアップデートに移行可能

- プロジェクト継続性が格段に向上

Codex IDE extensionの登場

導入と第一印象

Codex IDE extension が登場し、VS CodeなどのIDEから直接Codexを扱えるようになりました。実際にVS Codeへ導入しましたが、詳細な手順は本記事では割愛します。とてもシンプルに導入でき、すぐに使い始められた点は大きなメリットです。

特徴的なポイント

- クラウドとローカルを切り替え可能:「Run in the cloud」と「Work locally」を再起動なしで即時切替できる

- 橋渡し的存在:クラウド版Codexとローカル版codex(Codex CLI)をシームレスに統合

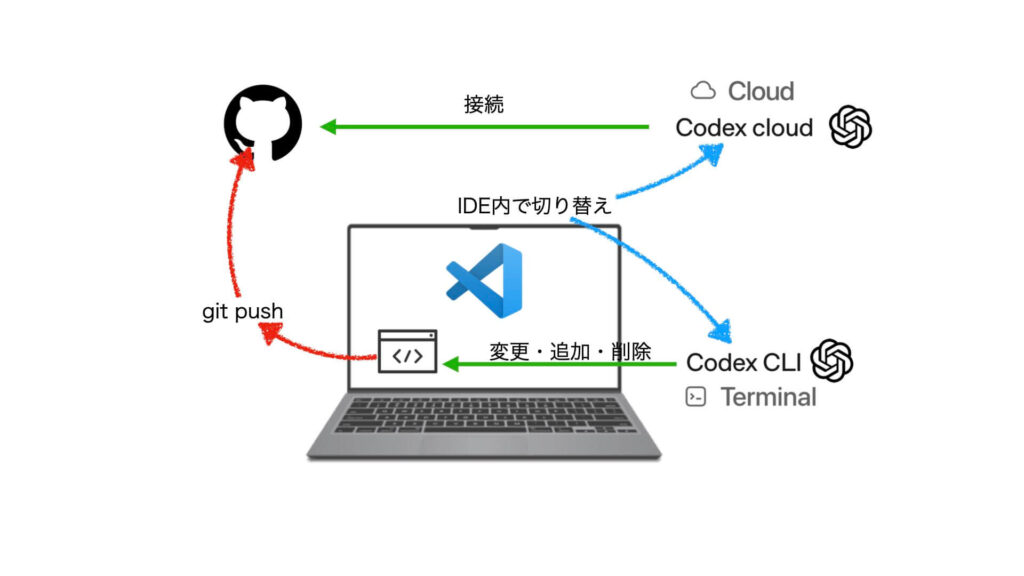

Githubでソースを管理している人はクラウド版codexを使用すればいいし、ローカル版codex(Codex CLI)を使用してPC内のソースの変更、追加、削除を実施してGithubにpushして、またクラウド版codexに戻っても良い。

とにかく色々なユースケースに対応できるようになったと感じる。

概念図

MacのVS Codeをハブに、クラウド版Codex・ローカル版Codex・GitHubを繋ぐイメージ図です。これにより「IDEが橋渡しとなる姿」を視覚的に理解できると思います。

v0.36でのGPT-5-Codex

v0.36で「GPT-5-Codex」が登場しました。現状ではGPT-5との差分を明確に感じられていません。元々GPT-5が高性能であるためかもしれません。

ただし、今後期待できる点は大きいです。

- 長文コードの理解力:より複雑なソースを正しく把握する力

- 全体最適の提案:部分的な修正ではなく、設計全体を見通した改善

これらが実現されれば、開発者体験はさらに向上すると考えています。

まとめ

- v0.27以降も多くの進化があったが、エンジニア目線で特に良いと感じたのは resume機能 と Codex IDE extension

- resume機能により、安心してバージョンアップできるようになった

- IDE extensionにより、クラウドとローカルをシームレスに使い分けられるようになった

- GPT-5-Codexは今後に期待大

Codex CLIは着実に進化しており、まさに「開発者に嬉しい進化」を続けています。これからのアップデートも楽しみにしています!